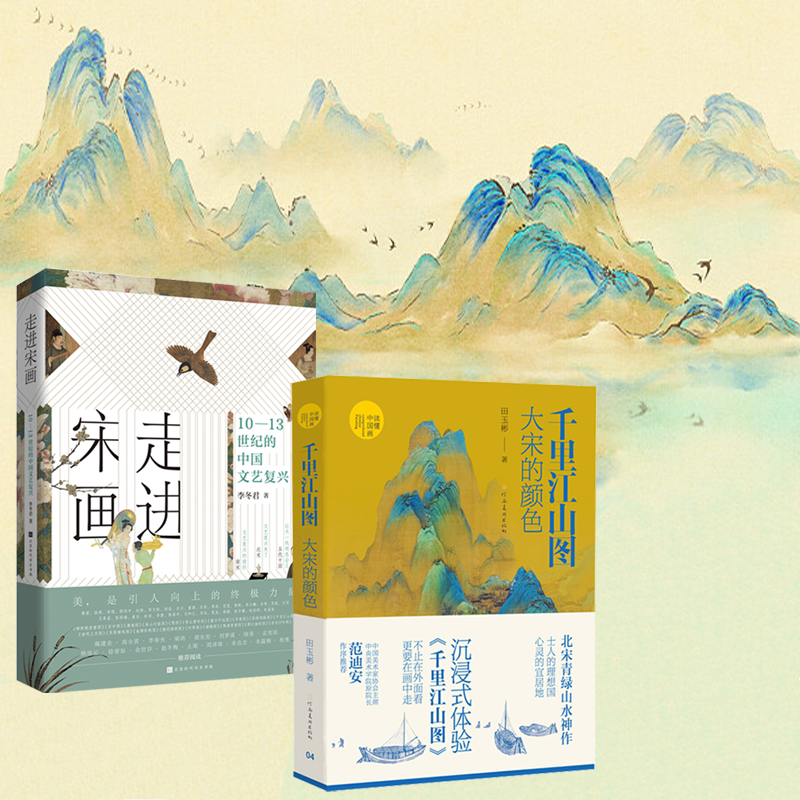

1.一本隨身攜帶的宋畫藝術博物館

五代十國到南宋,400年絕代文華之旅——作者首創將五代繪畫列入,因爲宋畫邁入藝術的獨立門檻,是從五代開始的。

近30位,文人畫家生平故事,有評有傳——涉及人物有黃筌、周文矩、顧閎中、董源、郭熙、范寬、李公麟、李煜、趙佶、米芾等。

近100幅世界各大博物館館藏傳世名畫,沉浸式觀畫體驗——所談作品有《韓熙載夜宴圖》《宮中圖》《寫生珍禽圖》《千里江山圖》《清明上河圖》《溪山行旅圖》《瀟湘圖》《窠石平遠圖》《池塘秋晚圖》《墨蘭圖》《晉文公復國圖》《李白行吟圖》《潑墨仙人圖》。

這裏有你耳熟的,也有增長你知識空白點的。

2.一部思想、藝術、文化、美學、文學交織的更大的人文作品 ;

有史、有料、有梗——《千里江山圖》作者大猜想,趙佶就是希孟?!亡國之君李煜不僅是千古詞帝,還是大畫家、大書法家?蘇軾畫竹,其實有家族淵源?梗圖《清明上河圖》中爲什麼馬少驢多?郭熙的畫作被北宋三位皇帝棄若抹布,又奉若拱璧?

不同於一般藝術史書籍繪畫作品的單一陳述,本書更專注畫家的藝術人生與審美精神。揮別女性教化,《宮中圖》有可能是幅女性“禁忌”畫?一代簡筆大家梁楷其實是追星族,用畫筆奔赴與李白的靈魂之約。

3.歷史學者跨界之作

9.7分神劇《大明王朝1566》歷史編輯、歷史學者李冬君用3年時間,40萬字,近30位人物傳記、近100幅宋畫,以賞、傳、評、畫的形式撰寫10-13世紀中國繪畫史,帶你一起走進宋畫——中國文化藝術的,探究中國畫由技入藝至境的發展過程。

4.難以拒絕的裝幀設計品質,書架上的顏值天花板

“世界美的書”得主朱贏椿老師傾力打造,精緻雙封,外封全頁0.141毫米金線燙金,細緻入微,內封書脊包布印白,傳統感與現代感交織。

5.孟憲實、熊培雲等16位作者朋友圈重量級學者推薦!

高全喜、李春光、梁鴻、樑永安、劉夢溪、綠茶、孟憲實、唐元明、熊培雲、徐晉如、餘世存、趙冬梅、止庵、周澤雄、朱良志、祝勇、朱贏椿等衆多學者推薦閱讀!

兩宋時期,社會進步超乎想象,諸如民生與工藝、藝術與哲學、技術與商業無不粲然,域外史家謂之“近世”,或稱“新社會”,在唐、五代的基礎上,宋以文藝復興,形成新的人文天際線。

文藝復興帶來的審美自由,適合藝術蓬勃地生長,從五代、兩宋開始,中國繪畫才真正邁進獨立的藝術門檻。中國山水畫的興起,尤其水墨山水的興起,成爲 10 世紀至 13 世紀中國文藝復興的標誌。

本書按照歷史順序,分爲五代、北宋和南宋三個時期,解讀了近 30 位名家、近 100 幅傳世經典畫作,探究了山水、花鳥、人物三大繪畫類別由技入藝以至於境的發展過程;講述個體與王朝相互勾連,命運與天才相激共振的歷史事件。創作體例上,賞析與評傳結合;方法上,審美與思辨兼濟。作者試圖以此建構新的中國藝術史,這是一部思想、藝術、文化、美學、文學交織的更大的歷史作品。

讀過本書,或許你還會發現,去藝術中開拓文化的江山,是一個好去處。追求自由,構建獨立人格,安頓自己,這是對中國文化和自我的一次美的救贖。

美,是引人向上的終極力量。

李冬君:

歷史學者,人稱文化江山一女史。

主要著作:

《孔子聖化與儒者革命》《落花一瞬:日本人的精神底色》《鄉愁的天際線》《中國私學百年祭——嚴修新私學與中國近代政治文化系年》;

合著:

《文化的江山》《回到古典世界》《自由的款式》《通往立憲之路:告別晚清的近代史》《中國政治思想通史?近代卷》;

譯著:

《國權與民權的變奏——日本明治精神結構》《葉隱聞書》。

導讀

從宋畫看“中國文藝復興”

我是怎樣進入繪畫史的

中國與希臘相看兩不厭

兩位後主文藝復興的悲劇

從五代到南宋的筆墨焦慮

第一部分:讓大一統稍息會兒——五代十國

用花鳥表達興衰

黃家花園的花絮

天才也要有人懂

富貴花鳥寫生來

黃家體制漢賦風

卷軸裏的人性與政治

《夜宴圖》的輾轉

繪事“政治正確”

“明勸誡”化解了猜忌

一卷“千載寂寥”

走進夜宴故事

“韓君輕格”的人格分量

顫筆是自我意識在疼痛

赤子的孤絕

人性的貴氣

用理性作爲悲劇的尺度

在“鐵鉤鎖”裏折騰

無常的“金錯刀”

飽蘸痛與苦的“撮襟書”

繪畫界的後主

“顫筆”蛛絲與馬跡

“瘦硬戰掣”是後主遺範

沒有禁忌的觀念冒險

線條突圍

繡衣聞異香

畫出女人“異端”美

《宮中圖》流離

不再宣喻女教的仕女圖

中國山水精神的建構

十世紀末山川覺醒

一個人觀念轉型

他是梭羅先驅

給自己畫了一個圈

獨立全景山水

只緣身在太行中

寫出山水“氣質”

“我思”的山川倒影

水墨無限可分

一個浩瀚的靈魂

《瀟湘圖》前世今生

走出皇家山水遺範

淡設色在桃花源

唯美的治癒力

靈魂的水墨印象

浩瀚的留白譜系

一座蓬勃的雪山

第二部分:文藝復興來了——北宋

山水畫中的“蒙娜麗莎”

把頑石畫到點頭爲止

自我無意識

皴的歡樂頌

對完美的卑從

散點透視下想像昂揚

有光穿透寒林

捲雲皴的青雲路

“捲雲皴”有來歷

焦慮轉化爲審美情緒

把石繪成雲朵的“道理”

皇家青雲也靠不住

《畫史》爲何漏掉他?

米芾看不上他的格法

代表皇家的俗氣

畢竟還有一卷雲

古調獨奏成白描

伯時出豈容道子獨步

如青瓷開片的白描繪事

用寫意手法寫像

癲狂的水墨

爲什麼是米芾?

從西園到皇家“寧做我”

墨戲的精神暗線

“癲樂”的“米家雲山”

一朵“癲雲”的獨立宣言

墨的波粒二象性

“米家雲山”在江南

皇家不收大寫意

寫意是寫什麼

《千里江山圖》的獨白

《千里江山圖》的出場

希孟就是皇儲趙佶

“希孟”是一個王道理想

《清明上河圖》的終結意味

宣和年的年終獎

《清明上河圖》裏的“全景式”世相

年終獎的終結

花鳥中庸調

“遊於藝”的喜悅

花開鳥鳴的寫實“戒尺”

墨筆寫意的調和分寸

色是江南“落墨花”

皇帝也有個體性

第三部分:文藝復興的挫折——南宋

有院體畫家沒有畫院

南宋的畫院夢

南宋無畫院

畫家去了哪裏

還想有個畫院

南宋畫壇失蹤的羣彥

高宗麾下的宮廷畫家們

士人畫的失蹤

藝術批評的價值座標

“剩水殘山”的畫格

殘山剩水無態度

歸正人的態度控

山水無常有態度

一個至樂的悲劇身影

在歷史裏寥寥“留白”

人物畫的禪宗話頭

狂禪的悲劇精神

宋畫關鍵詞——“王孫美學”

向“士人人格共同體”靠攏

《畫繼》的啓示

自我身份認同

在青綠設色上寫意

春草憶王孫

後記

從宋畫看“中國文藝復興”

“文藝復興”原來有其特定的含義,一般指發生在14到16世紀的歐洲人文主義運動,首先出現在意大利,所以被稱爲“意大利文藝復興”。文藝復興得有個前提——“復興”什麼?

意大利文藝復興已經給出答案,那就是復興“軸心時代”的文明。

而“軸心時代”,不是每個民族都會有的,也不是每一種文化都能到達的,能被軸心時代的歷史光芒照耀的民族是幸運的。

德國哲學家雅斯貝斯在《歷史的起源與目標》一書中,提到了一個“軸心時代”的概念,對於我們認識人類精神發展史和認識我們自己,都具有非常的啓迪意義。他發現,“世界歷史的軸心位於公元前500年左右,它存在於公元前800年到公元前200年間發生的精神進程之中。”在此之間,人類歷史經歷了一次理性的覺醒,覺醒的文明,都曾有過一次質的飛躍,且影響至今,故稱之爲人類歷史的“軸心時代”。

“軸心時代”是個文明的概念,而非國家概念。

人類文明進入“軸心時代”,不是隻有一條歷史道路,古希臘有古希臘的道路,中國有中國的道路,古印度有古印度的道路,由不同的歷史道路進入“軸心時代”,沿途會形成不同的文明景觀,哲學的、詩化的、宗教的……但奔向的目標都是一致的——人文主義。

我們是這樣認爲的,人類歷史,不是所有的文明,都有文藝復興,只有經歷了“軸心時代”的文明,才具備了文藝復興的前提;人類歷史上,文藝復興也並非只有一次,一個連續性的文明,文藝復興會表現出階段性,反覆或多次出現,比如中國文明。

以歐洲文藝復興爲鏡,我們發現,中國歷史上不僅有過類似意大利並早於意大利的文藝復興,而且作爲一個連續性的文明,在不同的歷史階段曾多次出現過文藝復興,借用孟子一句話,“五百年必有王者興”,道出了文藝復興的週期性。

歐洲文藝復興是回到古希臘,而中國從漢末至宋代,每一次文藝復興,皆以“中國的軸心時代”爲迴歸點和出發點。

依據“軸心時代”這一歷史座標來看中國歷史,中國的“軸心時代”,始於春秋時代的開端,止於秦漢統一。在這600年左右的時間裏,中國文明還可以分成兩個階段,一個是春秋時期的理性覺醒,一個是先秦諸子時期的百家爭鳴。

古希臘有哲人,中國有先秦諸子,古印度有釋迦牟尼。先秦諸子,是中國軸心時代一道理性的思想風景線。從先秦諸子開始,理性方顯示了勃勃生機,具有了改造世界的能力。誠如雅斯貝斯所言,那是人類文明的軸心時代!理性的太陽,同時照亮東西方,希臘哲人、印度佛陀和先秦諸子並世而立,人類還有哪個時期比它更爲壯麗?

這一時期,文明在轉型,尤其人類精神,開始閃耀理性,穿透巫文化與神話思維的屏障,東西方文明都開始從巫術、神話故事中走出來,走向人自己,講人自己的故事,開闢了人類精神生活的理性樣式。

有了軸心時代的理性目標,還要有文藝復興運動的標配,那就是要在歷史的轉折關頭產生巨人,一方面要產生思想解放的巨人,另一方面要在藝術與科學的領域,產生藝術創作與科學發明的巨人。

因此,在中國歷史上,我們就看到了漢代復興先秦儒學、魏晉以玄學復興老莊思想、宋代則越過隋唐直接追溯魏晉了。

魏晉文藝復興,從清議轉向清談,魏晉人崇尚老莊,從政治優先的經學轉入審美優先的玄學,從名教迴歸自然,儒家道德英雄主義式微,亂世自然主義個體人格美學開啓;隋唐以詩賦取士,賦予政治以詩性,是復興《詩經》時代“不學詩無以言”的政治文化;宋人越過唐人直奔魏晉,在復興魏晉風度的個體人格之美中產生了山水畫,之後從山水畫到人物畫,到花鳥畫,都出現了一種獨立之精神的表達。

14世紀開始的意大利文藝復興,是重啓人類理性的一面鏡子。在以後的時代裏,它成了藝術、文化以及社會品位的基準。用這面具有人文性的鏡子,去觀看11世紀的中國宋代,我們發現,中國的文藝復興運動竟然比佛羅倫薩還早了3個世紀。

五代十國、北宋、南宋,從文化史角度可看做一個歷史分期,這段從10世紀初開始到13世紀後期結束的歷史,算起來有300多年。元代建立之時,正是意大利文藝復興之始。以此來看宋代文藝復興,或可視爲意大利文藝復興運動之“先驅”。

放眼歷史,進化之跡,隨處可見,然而,一個民族創造歷史之綜合能力,並非順應王朝盛衰而消長,有時甚至相反。

如王朝史觀,即以漢唐爲強,以宋爲弱,然,終宋一朝,直至元時,王朝雖然失敗,但若以文明論之,詳考此時代之典章文物,就會發現,兩宋時代,文藝復興和社會進步超乎想象,諸如民生與工藝、藝術與哲學、技術與商業無不粲然,域外史家謂之“近世”,或稱“新社會”似不爲過。考量宋代,無論是以功利尺度,還是以非功利尺度,它都是一個文教國家而非戰爭國家,是市場社會而非戰場社會。當美第奇家族憑藉其雄厚的財力,在佛羅倫薩城裏,推行城市自治,建立市民社會時,此前的宋代,早已通過科舉制,亮出了平民主義的政治立場,並向着文治政府推進。

用定格意大利文藝復興的眼光,瞭望中國宋朝,同樣看到了繪畫藝術貫穿於精神生活的景象,從汴京到臨安,從10世紀中期到13世紀後期,藝術帶來的人性解放,始於“士人羣體”獨立人格的形成,他們成爲文藝復興的主力。

宋代文藝復興帶來的審美自由,適合藝術蓬勃地生長。有宋一代,藝術上閃耀的,便是中國山水畫的興起,尤其水墨山水畫的興起,成爲宋代文藝復興的標誌,而市井風情畫,則描繪了宋代文藝復興的民間社會的新樣式。

繪畫藝術,是北宋人文指標的一個審美增長點。山水畫鉅子有李、範、郭、米四大家,趙佶善花鳥,併爲宋代文藝復興提供了一個國家樣式。宋代在全盤接收五代繪畫的基礎上,形成了院體工筆與士人寫意的兩大藝術流派,成爲北宋人文精神的天際線。

總之,無論“近世”精神數據,還是“文藝復興”的人性指標,它們都以審美爲標誌,這應該是一個好的歷史時期了。在一個好的歷史時期進入一個好的文明裏,宋人如此幸運。

全書唯美主義的設計風格,與行文之美交織,加上插圖儘量多地使用宋畫,全書形成了一首立體的美感交響曲。

研究思想史出身的李冬君,以思想史的研究慣性,展開了獨具特色的宋畫研究,無論是作品還是藝術家,都被作者放置在思想史的平臺上進行分析。精美的作品和優美的文字,無形中帶出思想者的高度,施施然展開于思想的天地,如此美不勝收,令人愛不釋手。

——孟憲實 中國人民大學歷史學院教授

《走進宋畫》作者李冬君有充足的文史訓練和審美歷練,她洞悉王朝史觀,傾心文化江山,對古國美物懷有天然的摯愛。她的筆下,始終有文明的剪影和思想的追光,讓我們看到了五代十國及兩宋畫家的翰墨底色,觀念與審美彼此映發,個體與王朝相互勾連,命運與天才相激共振。你一定會讀得很興奮。

——周澤雄 作家、文學評論家

真理尺度的打開與開展,走進“文化中國”而非“王朝中國”的又一次“文藝復興”。

全書通篇讓人沉浸在一種鮮活生命如何力克艱辛而創造精神碩果的藝術家“個人史詩”的性靈之流中,我們會把這樣一種對於受衆而言消弭主客二元對峙的心智交互模式及其知識傳遞方式稱作“美育”。於是,《走進宋畫》的跨學科首先跨越的便是從藝術史學到美育,進而勉力在其中隱祕地揭示歷史與心靈更深的稟賦。

——李春光 清華大學社會美育研究所學術委員

宋代是“中國的次文藝復興”。

——法國漢學家 謝和耐《中國社會史》

沒有藝術這回事,只有藝術家。

——貢布里希《藝術的故事》

在他們的作品中,自然與藝術取得了完美的平衡。他們使用奇異的技巧,以達到恰當的繪畫效果,但是他們從不純以奇技感人;一種古典的自制力掌握了整個表現,不容流於濫情。藝術家好像生平次接觸到了自然,以驚歎而敬畏的心情來回應自然。他們視界之 清新,瞭解之深厚,是後世無可比擬的。

——高居翰(James Cahill)《圖說中國繪畫史》

不要用政治的強勢,來說明文化的強勢。有時候政治強,文化反而粗俗,讓別人譏笑,有些很弱的政權,卻產生了很多高品格的文化,受到別人的尊敬。能夠在文化上提出高品格的美,它纔是一個受人長久尊敬的文化。

——蔣勳

卷軸裏的人性與政治

一卷“千載寂寥”

人們對“夜宴圖”的審美體認,有一種可笑的盲從,多半來自主流話語的灌輸而陷入觀念先行的沼澤,並非真正體會到藝術家創作的藝術過程,無法瞭解畫家驚心動魄的精神峯值。

因爲並非人人都可以通過繪畫欣賞走進藝術家的心靈,那種高峯體驗如徒手攀巖,只有抓住藝術語言的鋒角纔不至於墮入平庸的險境。人在表達絕望抑或身處絕望和希望之間時,光有個哲學的說法是不夠的。哲學是思維方式的探險,當語言難以走近真理時,啓示就會回到審美的原點。

關於韓熙載與李後主以及關係到南唐一國存亡的政治博弈,文獻基本流於政治險惡的記載,不及“夜宴圖”所給出的藝術圖解來得震撼。以寫實敘事爲主題的工筆人物肖像,僅僅譽之形神兼備還不夠,重要的是創作者對被創作對象的內心與精神的觀照,所有構思都圍繞這一觀照進行。夜宴場景,雖歡樂,卻不見狂歡,雖笙鼓齊鳴,卻靜默含蓄,畫面設色濃麗,卻又矜持風雅,風物、風貌以及各色人等的每一個細節都全力參與了敘事過程。工筆之下,細細描摹人性美以及身不由己陷於政治旋渦的兩個孤獨寂寞人。李煜不在畫裏,可他孤獨、恐懼、寂寞的情緒就在畫中逡巡,以窺探韓熙載的無奈孤獨之心。三個孤獨寂寞人,一個環顧左右,不知誰能與之共克形如累卵、隨時墜毀的王朝危局;一個目睹他的國君稱臣納貢、輸幣買安卻無能爲力;一個在畫筆上將他們的無奈都沉澱爲歷史深處的千載寂寥。

藝術家的職業本能促使他下手之際,首先投注對藝術本質的忠誠,然後是遵循藝術語言的邏輯,完成對美的追求。在大自然的自在生成中,在人間雜蕪的亂象裏,發現美的內在秩序及關係,以人性對真善的渴望去創造美的形式,提煉藝術關懷的對象等,這些行爲其實皆爲人的自救。人的自救纔是藝術的終極目標,這便是藝術價值中立的邊界。爲藝術語言的尊嚴,顧閎中守住了藝術的底線。

他作爲宮廷御用畫家,既有藝術的靈性,又有對權謀的政治敏感,否則他無法領會君上意圖,從拿捏藝術與權力之間的分寸來看,在他,還是藝術佔了上風。看得出,他在全力維護藝術的尊嚴以及人性孤獨的尊嚴,以紛紜裏的靜穆和奢華中的淡泊,表現了美之於真善與人之於良知的相惜。

畫主韓熙載官居高位,本爲清流名士,何以不惜紆尊降貴以自黑、自污而自毀?

“士人人格”,是獲得士人社會價值認可的通行證,是支撐中華精神的根骨,是中國傳統文化綿延至今的精神核心,可這背後,是何等強大的力量使韓熙載寧願自毀其“士人人格”形象?

《千里江山圖》是一幅北宋時期的山水長卷。

自徽宗宮廷輾轉流傳至今近千年,早已成爲中國繪畫 一枚璀璨的瑰寶,無數國人心中的最佳之作。許多人在看到這幅畫的 眼就會被它磅礴的氣勢和明麗的設色所吸引,但這幅畫卷究竟畫了些什麼,又該如何欣賞,大多數讀者依然是無從下手、一知半解。

本書聚焦《千里江山圖》,根據畫幅與畫卷特徵,將長卷分爲五大段,一段一章節,即起源、信仰、支柱、富饒、歸宿,好比跟隨着一個士人的一生,走入他現實與精神交錯的山水世界。本書自畫卷中的一棵長鬆、一條小路開始,帶讀者進入畫面,仰觀飛瀑高崖,遠望煙波浩渺,做客草舍茅屋,問道山野林間,在五段五章間穿梭自如,遊目騁懷,沉浸式體驗中國山水畫之高妙。

五段畫面,五大章節的結構,既能讓讀者對畫卷有全面的認識,又能逐段細賞畫中細節,真正做到“遠望其勢,近觀其質”。《千里江山圖》流水溝通、長橋相連的連貫氣勢,加之作者酣暢優美的文筆,使讀者於不知不覺間沉浸在“可行可望,可遊可居”的中國山水美學、哲學世界,從而會看畫、看懂畫,提升審美,感受傳統文化之魅力。

北宋青綠山水鉅作《千里江山圖》是首屈一指的國寶名畫,全卷不僅營造了一個宏大廣闊的山水世界,而且畫出許許多多紮實的細節,使畫卷不僅具有深邃的哲學內涵,而且充滿極其微妙的情味。 《千里江山圖》的顏色尤其令人驚歎:青綠與金黃交相輝映,既璀璨又沉着,既清純又輝煌,青春的激情與理想的秩序和諧共生,既愉悅眼目,又表達着豐富的精神意義。《千里江山圖》的傳奇色彩也使人着迷:畫家“希孟”完成畫作時年僅十八歲,畫家的年齡與畫卷的宏大、深邃形成強烈反差,使畫卷籠罩着一種神祕氣息。

田玉彬作家,學者。

著有《清明上河圖:宋朝的 》《洛神賦圖:曹植的愛情》《千里江山圖:大宋的顏色》《中國畫好好看》等。清明上河圖研究會顧問。《青年文摘》《北京青年報》專欄作者。

第一章 鄉紳之地:起源

第二章 士人之地:信仰

第三章 之地:支柱

第四章 大夫之地:富饒

第五章 隱者之地:歸宿

第六章 卷尾六謎:探索

《富春山居圖:畫中之蘭亭》是一冊寫給普通讀者的原創美育通俗讀本,也是我社品牌圖書“讀懂中國畫”叢書的第五個品種。該書秉承了“讀懂中國畫”品牌的精髓,以優質內容爲寫作根本,以深邃的山水畫理論爲創作依據,以深入淺出文學語言爲表達方式,通過對國寶名畫《富春山居圖》妙趣橫生又細緻入微的講解,讓普通讀者看得清、讀得懂這幅名畫。

《富春山居圖》是“元四家”之首黃公望一生繪畫藝術的最高成就,它在畫壇上的地位與影響堪與書法界王羲之的《蘭亭序》相媲美,被譽爲“畫中之蘭亭”,這幅畫作也是中國水墨山水畫的巔峯之作。畫卷不僅描繪了“天下獨絕”的富春山水,更畫出了千百年來中國文人“林泉之致”的道風神韻和隱逸情懷,爲我們瞭解元代社會、文化提供了重要的參考。

《富春山居圖》是“元四家”之首黃公望一生繪畫藝術的最高成就,也是中國水墨山水畫的巔峯之作。畫卷不僅描繪了“天下獨絕”的富春山水“山川渾厚,草木華滋” ,更畫出了千百年來中國文人“林泉之致”的道風神韻和隱逸情懷,引發後代畫家的集體超讚、競相追摹,成爲中國藝術史上的一大獨特風景。

本書是“讀懂中國畫“叢書的又一部力作。作者以媒體人敏銳的視角,帶領讀者深入富春山水,既“遠觀其勢”,又“近察其妙”,仔細品賞畫卷中的每一處山石、林泉、草木、人物,認真探尋畫面背後的文化和美學涵義,筆墨之妙、留白之韻、山水哲學、君子之樹、沙洲的意象、孤山的意境、火殉的傷痕、彈幕的遺憾……這些問題在本書中都得到了輕鬆有趣的解答。

趙洪波,作家、學者。

現爲《光明日報》主任記者,兼中國人民大學新聞學院研究生業界導師,致力於中國傳統文化及書畫藝術的傳播和研究。

第一章 序幕:讀畫前的功課

第二章 青春:相逢山水自多情

第三章 歸隱:誰道溪邊有隱君

第四章 得道:丹砂原不在天涯

第五章 流傳:文人的精神家園