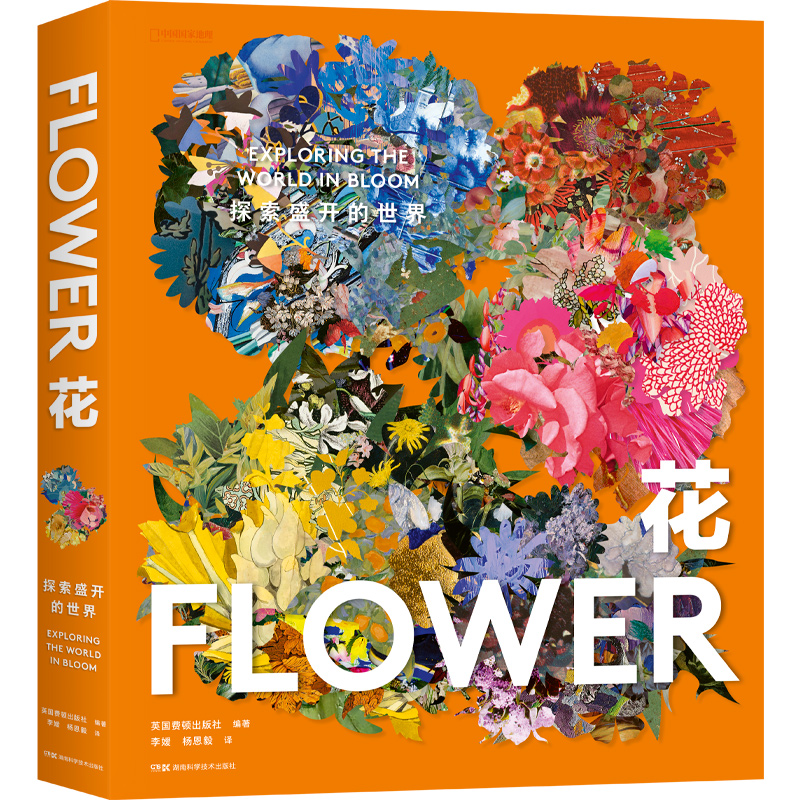

中國國家地理·圖書重磅引進英國老牌藝術出版社費頓“藝術靈感”系列典藏畫冊——《花》《鳥》《海洋》三部曲,在近千幅主題藝術作品中探尋自然之美。

《花:探索盛開的世界》就像一座“花的博物館”,指尖翻閱,心花怒放,感受藝術的無窮魅力,擁抱千萬朵花的美好。

本畫冊收錄316幅花卉主題藝術作品,15萬字詳細解讀。作品涵蓋繪畫、素描、寫生、植物插圖、攝影照片、溼壁畫、古代文物、插花作品、現代裝置、商標設計、影視劇照等多種類型,藝術家包括列奧納多·達·芬奇、大衛·霍克尼、草間彌生、亨利·馬蒂斯、亞歷山大·麥昆、克勞德·莫奈、威廉·莫里斯、喬治亞·歐姬芙、皮埃爾- 約瑟夫·雷杜德等等。

原版同尺寸復刻引進,方脊硬封精裝,保留原版封面工藝。128g啞粉紙全綵印刷,雅昌印廠印製。

《花:探索盛開的世界》帶領讀者踏上跨越各個大洲、穿越各種文化的旅程,探索從古埃及至今的約4000年間,人類歷史上藝術家和圖像製作者們對花卉圖案取之不竭的利用。這項引人入勝的調查收集了316幅華美的圖像,涵蓋了多樣的風格和媒介——從靜物畫和植物插圖到雕塑,從時裝作品到插花藝術。

本書由各領域的國際專家組成的團隊參與策劃,全面展示了世界各地花卉的多樣性——從花園花卉、野花到異國珍品,從熱帶花卉到開花喬木。書中既包括人們耳熟能詳的作品,也有鮮爲人知的佳作。這些作品的創作者涉及各個領域且風格各異,包括荒木經惟、塞西爾·比頓、列奧納多·達·芬奇、大衛·霍克尼、尼克·奈特、草間彌生、羅伯特·梅普爾索普、亨利·馬蒂斯、亞歷山大·麥昆、克勞德·莫奈、威廉·莫里斯、喬治亞·歐姬芙、皮埃爾-約瑟夫·雷杜德、雷切爾·魯伊希、康斯坦斯·斯普里、弗洛拉·斯塔基等。

這些圖像雖然並非按照時間順序排列,但安排得十分巧妙,突顯了圖像與圖像之間發人深省的對比或相似之處。探索“鬱金香泡沫”影響下的荷蘭黃金時代花卉靜物畫與維多利亞時期“植物獵人”創作的稀有植物插圖;認識日本插花藝術——花道,同時瞭解花卉在彩色攝影的發展中發揮了怎樣的關鍵作用。無論是古羅馬人用石頭拼成的鑲嵌畫,還是繪製在泥金手稿邊緣的插圖,抑或是紙面的渲染或者用最新尖端技術完成的數字拍攝,花卉一直是全世界藝術家鍾愛的主題。花卉之美、花卉之義,以及花卉之飾,將在未來繼續帶給人們無窮無盡的靈感。

英國費頓出版社?Phaidon Press

1923年成立於維也納,全世界極負盛名的出版機構之一,尤其以出版高質量的視覺藝術圖書著稱。創始人以蘇格拉底的學生斐多(Phaedo of Elis)的名字爲出版社命名,以向古典文化致敬。費頓最早致力於出版經典文學著作,後以價格實惠、品質優良的藝術與建築圖書享譽歐洲。現總部位於倫敦,並在紐約、巴黎、柏林、米蘭、馬德里、東京設有分部,與世界上知名的藝術家、作家、科學家、思想家合作,持續出版藝術、攝影、設計、時尚、建築、旅行等主題圖書。

盛開的世界:藝術、歷史和文化中的花 2

作品 6

時間線 327

花的含義 335

術語表 337

拓展閱讀 338

部分人物簡介 339

索引 343

盛开的世界:艺术、历史和文化中的花

我们无时无刻不为花的优雅、娇媚所倾倒。在生命中所有重要的时刻,我们都离不开花。我们用花庆祝生日,用花打扮新娘,用花给孩子起名……我们的家里满是花朵图案的窗帘、咖啡杯和墙纸。甚至等我们去世后,棺木上也会盖满芬芳的玫瑰和一束束百合。

一直以来,花的力量都十分强大。早在第一本印刷图书诞生之前,僧侣们就在手抄本的空白处用精心绘制的耧斗菜、雏菊和三色堇作为装饰。在花卉获得正式命名前,人类就已经开始种植它们,首先是为了实用——大多数药材都是植物——但也因为它们的美丽。这些植物就这样不断被移植到新的环境中,享受人类的精心照顾,免受食草动物的啃食,日益繁衍壮大。我们以为是人在利用植物——但情况也许恰恰相反?

有的花被赋予约定俗成的含义,比如百合、鸢尾、玫瑰,还有荷花。象征纯洁的白百合常常出现在圣母马利亚的画像中,便被称为“圣母百合”。15世纪时,作为宗教符号的玫瑰被赋予了政治含义。在英格兰玫瑰战争期间,兰开斯特家族以红玫瑰——法国蔷薇作为家族纹章,而他们的死敌约克家族则以白玫瑰——百叶蔷薇作为家族纹章。最终,亨利七世通过迎娶约克的伊丽莎白,让这两大家族走到了一起,以“都铎玫瑰”作为纹章。

《花:探索盛开的世界》一书收录了大量精美的图片,每一页都迸发出花的力量:从老扬·勃鲁盖尔、扬·范胡塞姆等荷兰黄金时代画家创作的具有代表性的花卉静物画(见第264、138页),到形形色色能够充分展现创造者高超技艺的工艺品,比如瓷器、金属制品、珠宝、挂毯、家具、手稿、图书,以及种子包装袋、邮票和香烟卡等让人着迷的小玩意。时尚界更不乏令人印象深刻的案例:玛丽·奎恩特在20世纪60年代所采用的黑白色雏菊商标很快成为她的代名词(见第282页),美国设计师海伦·德莱顿1921年为法国版《时尚》杂志设计的高度风格化的封面(见第58页),以及卡尔·拉格斐2005年为香奈儿设计的高级定制婚纱,点缀着2500朵手工制作的山茶花(见第251页)。

花卉图案一直被广泛应用于装饰艺术中,尤其是17世纪以后。钱匣上布满了花卉图案,用于展示大自然奇珍异宝的珍宝箱上也镶嵌着珍珠母材质的花朵。不论彩色玻璃花窗、祝酒杯的杯体,还是银盘、勺子、帷帐、窗帘、被单,抑或佛兰德挂毯的边缘,都有花朵在怒放。即使在瓷器和陶器上,花朵同样无处不在,比如15世纪初中国官窑烧制的青花如意耳抱月瓶上就有花的纹样,法国色佛尔瓷器厂烧制的精美瓷盘上点缀着蔷薇和翠菊(见第214、295页)。1915年,波士顿附近的保罗·里维尔陶艺坊的一名艺术家——萨拉·迦尔纳烧制了一个优雅的花瓶,花瓶表面的白色野胡萝卜花与蓝绿色釉带相映成趣(见第255页)。萨拉先是在专为贫困移民创办的“周六女子夜校”学习,后来又在夜校开办的保罗·里维尔陶艺坊中工作。

书中的插图来自世界各地,时间跨度达数千年。其中,最古老的是一幅描绘春天女神弗洛拉的壁画。这幅壁画出自庞贝遗址附近一座罗马别墅,创作于公元1—45年(见第66页)。最新的一幅是由英国摄影师尼克·奈特用智能手机拍摄的超写实风格的照片,内容是几朵玫瑰,并使用21世纪的“画廊”——Instagram进行处理加工(见第123页)。为了捕捉大自然之美,艺术家和能工巧匠们发明了一系列技术手段,从早期的木版印刷到后来的蚀刻法与石版画,再到蓝晒法和摄影术,而最新的一项技术无疑是智能手机即时生成图片。上述这些技术发展在本书中均有涉猎。

这本精美的图册没有按照时间或主题来排列插图,而是让每个对页上的图片相互呼应,以此来呈现或彰显二者的相似与反差。比如同样以玫瑰作为题材,勒内·马格利特创作于20世纪的画作描绘了怪石嶙峋的荒岛上一朵孤零零的玫瑰,而摄影师马丁·帕尔1999年在多塞特某露营点拍摄的玫瑰则呈现出明亮的粉色(见第192、193页)。16世纪时彼得罗·安德里亚·马蒂奥利的《新草药大全》中收录的薰衣草插图,就与澳大利亚花卉艺术家鲁比·巴伯2019年为西班牙科尔多瓦国际花卉节创作的先锋艺术大异其趣(见第234、235页)。如今花艺师与时装模特一样光鲜亮丽,但他们出现在花卉世界里的时间相对较晚。我们想当然地以为,买一束花是件很简单的事,但种花售卖是近代才有的现象——直到19世纪末英国才开始出现这类生意。当《园丁杂志》首次发布伦敦考文特花园花卉市场的价格时,帕尔马紫罗兰的价格是8先令一束,而当时一位“经验老到的园丁长”的周薪也不过28先令。在“大宅”里插花本来是园丁的职责之一,所用的花大部分都是自家种植,而不是买来的。自20世纪30年代具有开创性的英国花艺师康斯坦斯·斯普里(见第266页)开始,插花这门技艺已经有了天翻地覆的变化。如今花艺设计师已经在统筹整体设计了。比如2006年,布鲁塞尔的花艺师蒂埃里·布特米在比利时的一座温室里建造了“失落的花园”(见第298页)。美国的刘易斯·米勒设计工作室则用“花闪”颠覆了这个行业——所谓“花闪”,是用那些卖剩的鲜花装饰纽约街头的红绿灯、公交车站和垃圾箱(见第267页)。

在本书中,一些花会不断地以不同形式出现:向日葵、兰花、郁金香、玫瑰、鸢尾、百合、罂粟都是艺术家和工匠们的最爱。文森特·凡高曾说:“向日葵属于我。”他确实用那幅创作于19世纪80年代的名画,把向日葵变成了只属于他的花(见第43页)。但更早的时候,向日葵则象征着对天主教会的奉献,也代表着爱与忠诚。兰花那曼妙的身姿吸引了各类艺术家。19世纪90年代,美国设计师保尔丁·法恩汉姆受棒叶文心兰启发,为蒂芙尼设计了一款精美的兰花胸针(见第160页)。一百多年后,女帽制造商菲利普·特里西在参观新加坡的国家兰花园时,受一种妙不可言的兜兰启发,设计出精美的兰花帽(见第312页)。花卉本身并没有改变,改变的只有艺术家和工匠们审视和利用花卉的方式,当然还有我们的审美情趣。

……

古斯塔夫·克里姆特│Gustav Klimt

《花園》(Flower Garden),1905—1907年

布面油畫,1.1米×1.1米│私人收藏

如萬花筒般絢爛的花朵鋪滿了整個畫布:有紅色的虞美人、白色的雛菊和橙色的百日菊……一切都圍繞着青翠的藍綠色枝葉展開,其上的花朵正在狂舞。奧地利藝術家古斯塔夫·克里姆特(1862—1918)放棄了同類場景中常見的後退式空間透視構圖,讓花園看起來像是牆壁一般的平面,直挺挺地立在我們面前,而不是向遠方延伸。爲了強化這種效果,克里姆特刻意沒有在畫面中留下任何空白,讓每一寸空間都被大自然所佔據。整幅畫就像一張掛毯,而畫面中白色的花朵聚攏成了瀑布。1907年夏天,克里姆特與朋友和家人相聚在奧地利的阿特湖(Lake Attersee)附近的邁爾霍夫(Mayr-Hof)的鄉間,並在那裏創作了這幅《花園》。克里姆特是維也納分離派(Vienna Secession)的開創者之一。作爲一場藝術運動,維也納分離派的主要目標是創造一種“總體藝術”,將繪畫、建築和裝飾藝術統一起來。《花園》對圖案和紋理的探索,以及在不同形式之間的轉換,無不完美地體現了這一藝術運動的目標。這幅畫也超然於任何一種單獨的視覺媒介,它既可以是手繪牆紙,也可以是織物印花,甚至可以用在某件充滿頹廢感的前衛珠寶上。

安迪·沃霍爾│Andy Warhol

《花》(Flowers),1970年

布紋紙彩色絲網印刷,單幅尺寸:91.4釐米×91.4釐米│私人收藏

花成了美國著名藝術家安迪·沃霍爾(1928—1987)的新主題,同時標誌着其藝術生涯來到了一個關鍵時刻。1964年,沃霍爾顯然受到他的朋友、紐約現代藝術博物館的傳奇策展人亨利·蓋爾扎勒的鼓勵,開始考慮創作一些更歡快的主題,而他之前一直專注於描繪各種悲慘的景象。花是一個理想的題材。一方面,花朵象徵着積極向上和對生命的熱愛;但另一方面,花朵也與死亡和腐朽聯繫在一起,從而喚起了沃霍爾較爲陰鬱的感受。在幾年時間裏,沃霍爾根據一張木槿花的照片創作了一系列作品。這幅照片原本只是《現代攝影雜誌》(Modern Photography Magazine)上一篇關於彩色攝影流變的文章的配圖。沃霍爾用紙張和畫布製作了不同尺寸、不同顏色的絲網版畫《花》。《花》至今仍是波普藝術的標誌之一。在這個系列的10幅畫作中,沃霍爾通過充滿活力的色彩,讓這些一模一樣的木槿花產生了實質性的變化,即使這些色彩的組合頗爲牽強。沃霍爾一生都對連續圖像以及絲網版畫這種媒介非常感興趣,然而他所使用的這張木槿花照片引發了一場漫長的訴訟。這場訴訟爲之後幾十年裏的藝術挪用劃定了邊界,也迫使沃霍爾把作品的一部分收益分給攝影師。

teamLab

《花與人的森林:迷失、沉浸與重生》(Forest of Flowers and People: Lost, Immersed and Reborn),2017年

交互式數字裝置,多種尺寸

這個沉浸式裝置由藝術團體teamLab設計。大量的數字花朵隨着觀看者的移動而萌發、盛開,照亮了牆壁和地板。這些形狀和顏色各異的花朵由強大的計算機程序實時渲染生成,然後投射到開闊的展覽空間中。在傳感器組成的網絡的輔助下,花朵會隨着參觀者的運動產生變化:參觀者駐足觀看,無數花朵就會發芽盛開,但參觀者試圖觸摸或踐踏它們,花朵就會迅速枯萎死亡,化爲烏有。由於這種引人入勝的視覺效果一直在不斷地變化和演進,所以該裝置的任何一部分都無法被複制,而每個觀看者的體驗都是獨一無二的。參觀沒有規定的路線,相反創作者鼓勵參觀者在裝置周圍自由走動,以探索其中各式各樣的元素,見證季節的逐漸變化。teamLab由藝術家、計算機程序員、工程師、動畫師、數學家和建築師組成,自2001年成立以來,一直走在藝術與技術的最前沿,探索了藝術、科學、技術、設計和自然之間的交融。teamLab的交互式項目強調人類不只是自然的觀察者,也是自然重要的組成部分。參觀者於是成爲創作者與視覺效果變化的發起者,他們的行爲同時塑造了藝術品與其他參與者的體驗。

大衛·霍克尼│David Hockney

《紙和墨水製成的鮮豔花朵》(Coloured Flowers Made of Paper and Ink),1971年

彩色石版畫,99厘米 × 95.2厘米

英國藝術家大衛·霍克尼(生於1937年)永遠無法抗拒花瓶裏的鮮花:無論最早期的畫作還是最近對數字技術的嘗試,幾十年間他一直熱衷於花卉這種靜物題材。他最具代表性的作品,是衆多以朋友和家人爲主題的肖像,其中都包含有花卉靜物元素。可以說,他對畫面中花卉元素的重視絕不輸於模特。1971年,霍克尼在倫敦創作了《紙和墨水製成的鮮豔花朵》。當時他剛剛結束了一趟日本之旅,對日本的傳統繪畫手法十分着迷——包括扁平化的圖像與簡潔的表現方式。在這幅石版畫中,霍克尼讓靜物成爲視線的焦點:高大的花瓶和一組高度風格化的鮮花被置於鬆散的構圖中央。除了鮮花本身,霍克尼還描繪了藝術家的工具——散落在畫面底部的彩色鉛筆。這個視覺玩笑展現出霍克尼式的機智幽默:這是我的畫與我的創作工具。然而更有意思的是,這幅作品根本不是繪畫,而是石版畫——也就是說藝術家使用的其實是石印蠟和油墨,而非彩色鉛筆。