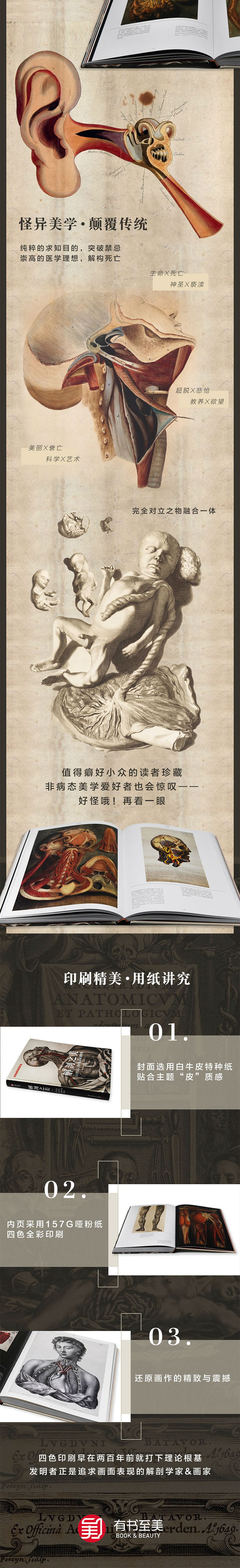

編輯推薦

一場令人不安又上癮的視覺盛宴,古怪又另類的醫學解剖史,

醫學、宗教、藝術跨界結合之作

顛覆傳統美學,探索恐懼和“變態”的世界,病態美學愛好者收藏佳品

從頭到腳,揭開每寸皮膚,一場“血腥”又迷人的沉浸式人體解剖藝術展

-

兼具美學價值和醫學表達,結合醫學文獻和藝術歷史的另類醫學解剖史

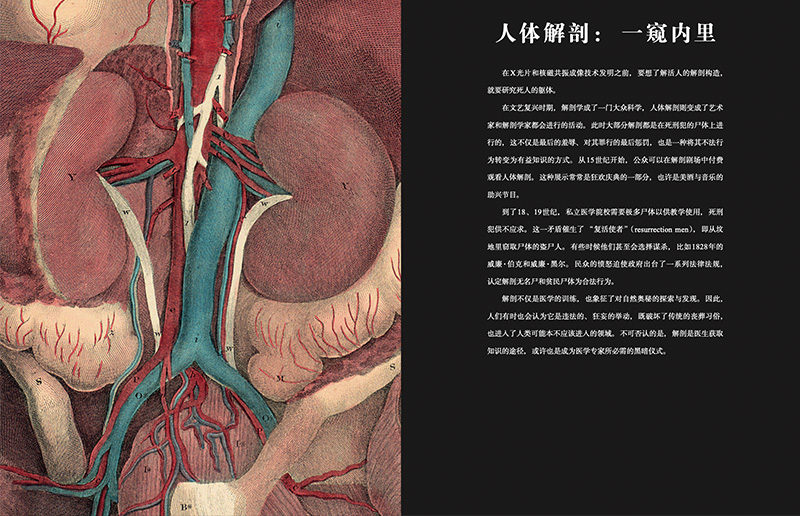

書中介紹了解剖學發展歷史中不同時期有影響力的醫學家和藝術家以及其有影響力的文字和插圖作品,內容專業又兼具美感。這些解剖插圖為我們提供了一個窗口,我們可以從中窺見隨著歷史的發展,人類對於理想軀體與病態軀體的流變認知。我們也得以目睹文化的轉變:從一個靈魂的、形而上的、整體聯繫的世界觀轉變為一個現代的、理性主義的、唯科學論的世界觀。

-

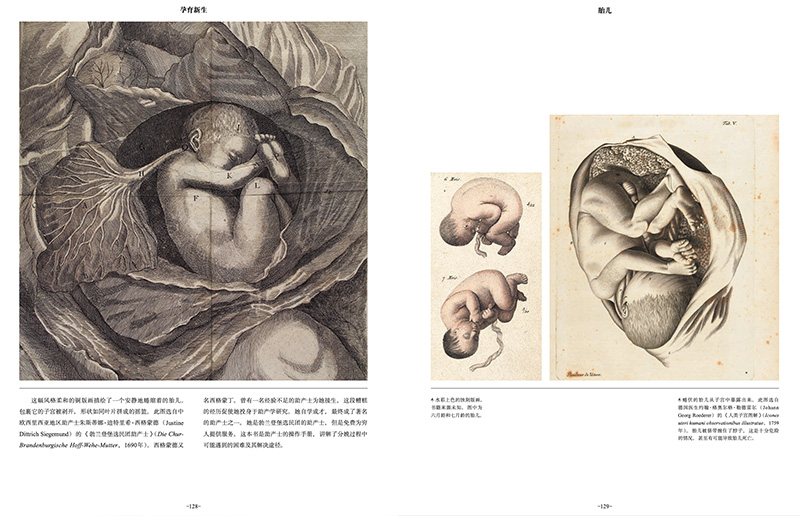

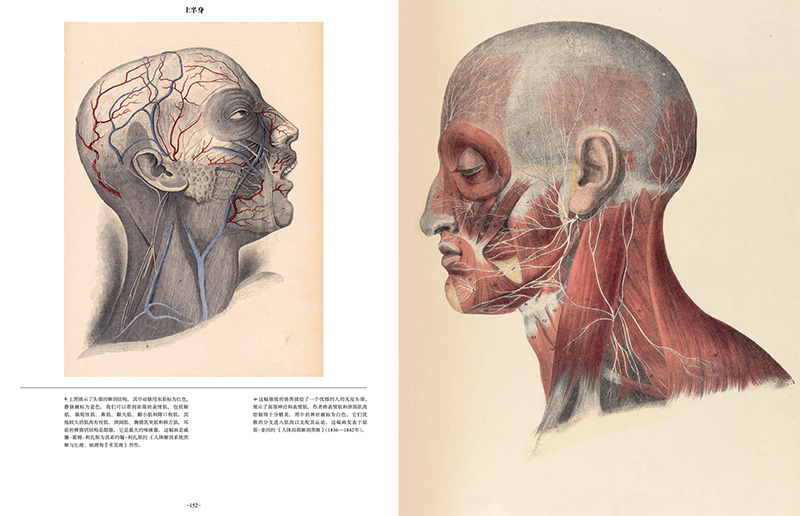

精選14世紀以來的解剖繪畫作品,一場令人不安又上癮的視覺盛宴

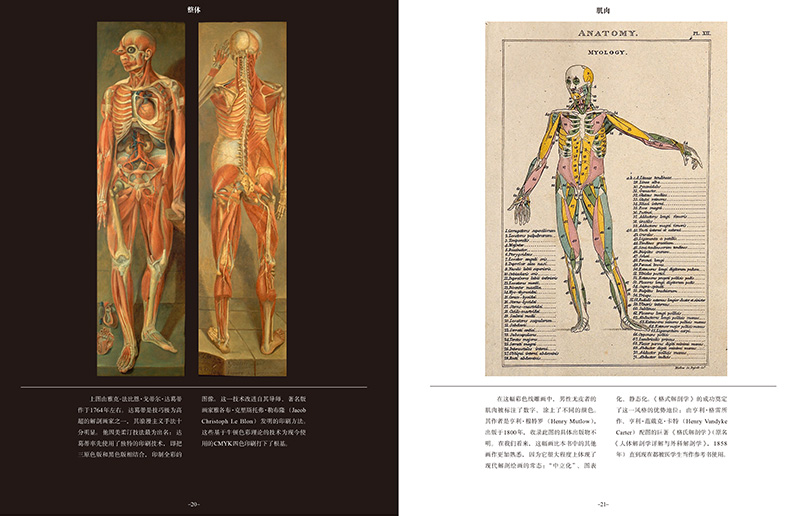

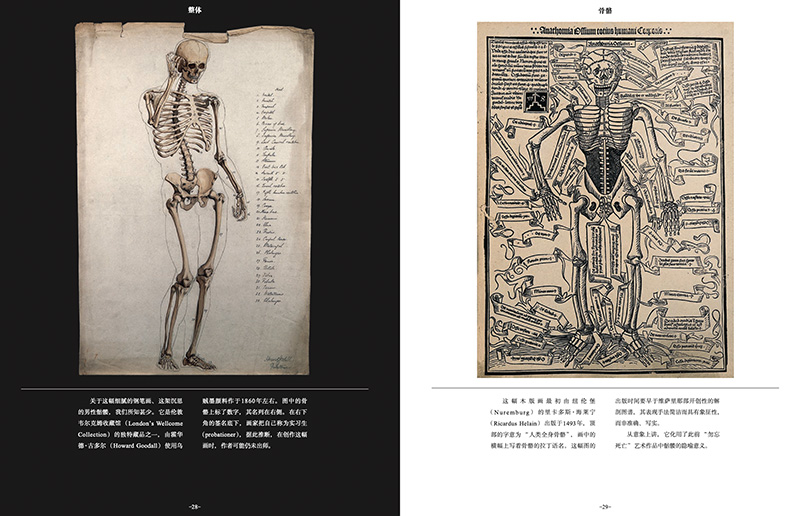

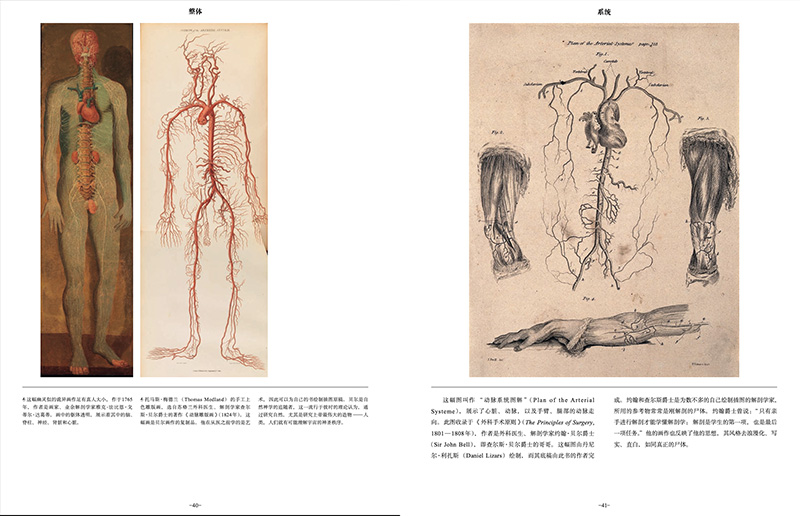

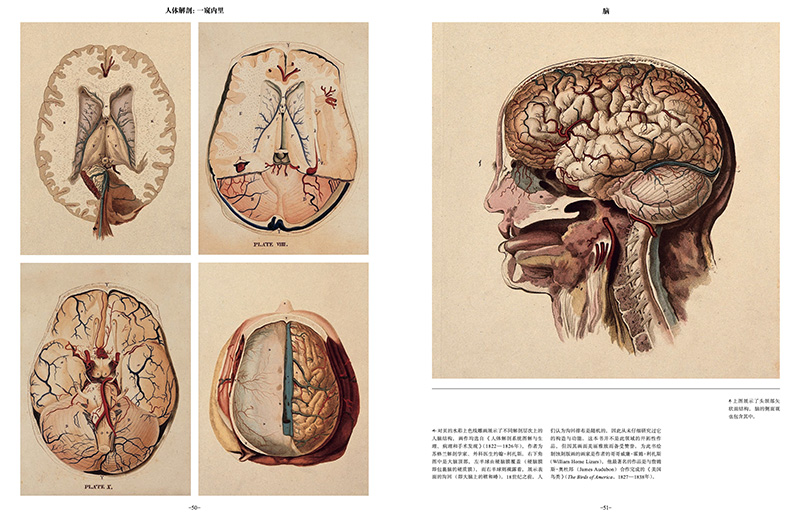

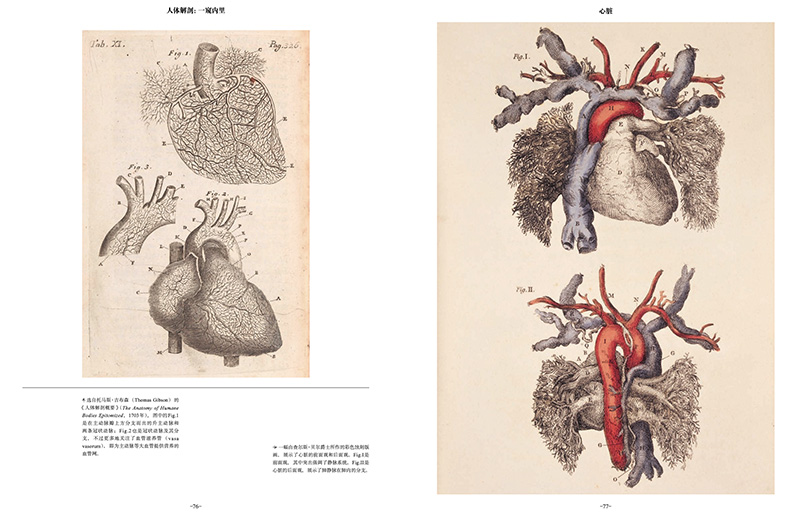

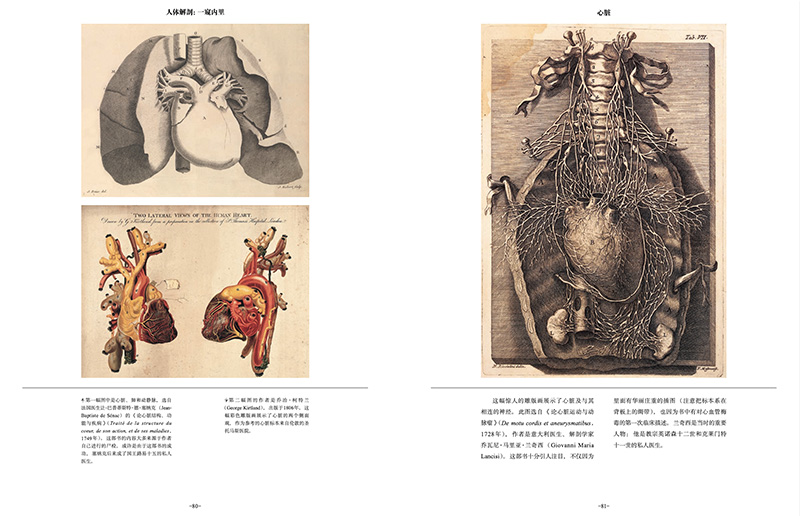

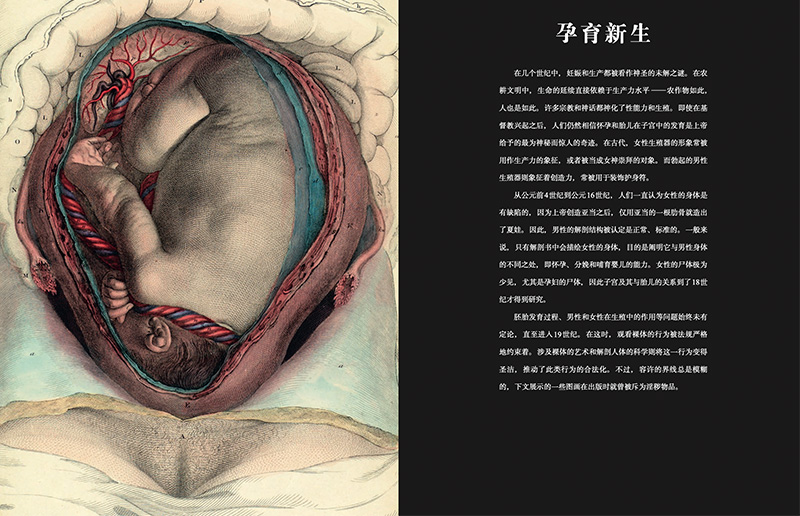

本書甄選了250餘幅精緻又震撼的人體解剖繪畫作品,精細到肌肉、骨骼和血管的細節,害怕又忍不住嚥口水;刺激的開膛剖肚作品,真實得令人害怕卻又不捨移開目光。許多插圖出人意料、挑戰認知,喜歡獵奇的人不容錯過的一本書。

-

顛覆傳統美學,深度挖掘人體的神秘之美,探索恐懼和“變態”的世界,病態美學愛好者收藏佳品

雖然是對無生命屍體的解剖,精細的繪畫美學卻充滿了旺盛的生命力,美得讓人心生恐懼,卻又無可自拔地沉迷其中。作者肆無忌憚地挖掘著人類軀幹中的神秘和令人懼怕的美感。在這些畫作中,我們會看到完全對立之物的融合——生命與死亡、神聖與褻瀆、科學與藝術、超脫與悲愴、教養與慾望、衰亡與美麗。

-

從頭到腳,揭開每寸皮膚,一場醫學生無法挑剔,藝術生可以沉浸式體驗的“血腥”卻迷人的人體藝術展

解剖插圖從人體的整體開始,然後分別展示了內臟、四肢、軀幹、耳鼻眼頭等部位的解剖細節,專業精細程度讓讀者彷彿置身解剖現場,目睹整個解剖過程,是一場全面且完整的人體藝術視覺和體驗展。

-

暢銷書《解剖維納斯》作者喬安娜·埃本斯坦,醫學專業譯者聯合力作,有專業作者、譯者背書,讀者可放心“食用”

本書作者喬安娜·埃本斯坦(Joanna Ebenstein)是一位病態解剖學博客的創始人,她試圖探索藝術與醫學、死亡與文化、科學與形而上學、客觀與主觀的交叉與融合。她於2016年出版《解剖維納斯》深受讀者喜愛。醫學英語專業譯者翻譯,圖書內容靠得住。

-

精心策劃,印刷精美

封面採用白牛皮特種紙,貼合圖書主題的“皮”質感,增強了視覺上的真實感。

內容簡介

幾個世紀以來,人類一直試圖通過對身體的探索來了解自身,這種痴迷於對人體的研究,既成了一門大眾科學,也發展為一門視覺藝術,而且在人類歷史中留下了大量的藝術作品。

本書匯集了從14世紀以來迷人奇異的解剖藝術作品,探索人體解剖學與藝術的關係。書中所甄選畫作的標準是對美學價值和專業表達的綜合考量,內容以身體部位或系統進行劃分,一氣呵成地介紹了250餘幅富有創造的、驚心動魄的,兼具科學和美學力量的解剖作品。

通過這些精美的解剖藝術品,作者邀請讀者對自己終將迎來的死亡進行溫和的思考,帶領讀者欣賞自身短暫而不可思議的生命有多麼脆弱和美麗。這本書將成為人類靈感的源泉,激勵藝術家、醫學家和對人體及其運轉方式感到好奇的人們。

作者簡介

喬安娜·埃本斯坦(Joanna Ebenstein)是一位居住在布魯克林的藝術家、策展人、作家和平面設計師。她是病態解剖學博客、圖書館和活動系列的創始人,也是紐約布魯克林病態解剖學博物館的聯合創始人和創意總監。她的作品形式多樣,包括書籍、展覽、編程和公開演講,試圖探索藝術與醫學、死亡與文化、科學與形而上學、客觀與主觀的交叉。她已出版的圖書包括《死亡:墓地伴侶》(Death: A Graveside Companion,2017年)和《解剖維納斯》(The anatomy Venus,2016年)。

內頁插圖

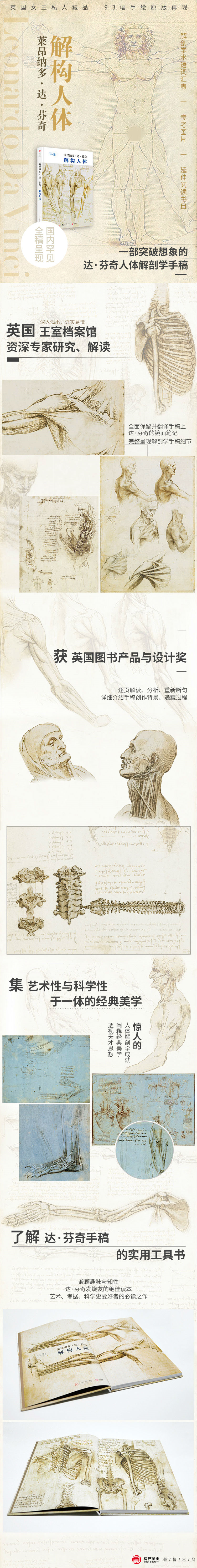

編輯推薦

估計在這個世界上,即便對藝術再一無所知的人也一定聽說過達·芬奇的名字。對藝術保持關注的人,也許會知道今年是達·芬奇逝世500週年。那麼,問題來了,既然達·芬奇這麼有名,現在的我們對達·芬奇還需要了解麼?了解什麼呢?現在的我們對達·芬奇的認識是否停留在法國盧浮宮那張畫前永遠人山人海的《蒙娜麗莎》,還是小說家丹·布朗筆下解讀出多重符號意義的《*後的晚餐》,還是佳士得拍賣行上創下*高拍賣紀錄的《創世紀》?作為歐洲文藝復興時期*偉大的藝術家,“萊昂納多·達·芬奇”的含義絕不是這些數量有限的幾張畫那麼簡單,否則他注定會淹沒在浩如煙海的歷史星河中。

作為一名編輯,我認為這本書《萊昂納多·達·芬奇:解構人體》,是在試圖尋找這個問題的答案。了解達·芬奇的動機也許*應該在他的那些手稿裡找尋。畢竟,他那些存世的架上繪畫和濕壁畫的數量遠不及與他同時期的米開朗基羅和拉斐爾,在這些屈指可數的作品中未完成的又佔絕大多數;更諷刺地是,瓦薩里的《藝苑名人傳》中,達·芬奇並不是*受推崇的那位,他甚至被同時代的藝術評論家們認為是“失敗者”。

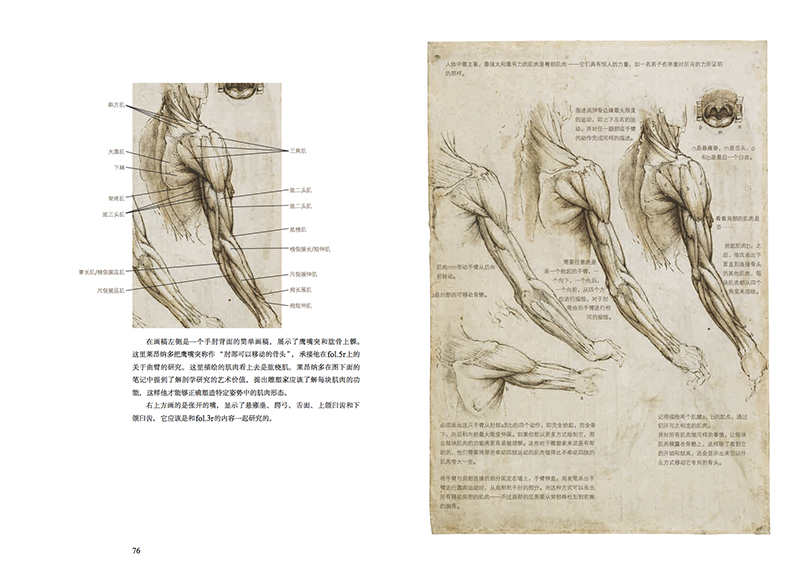

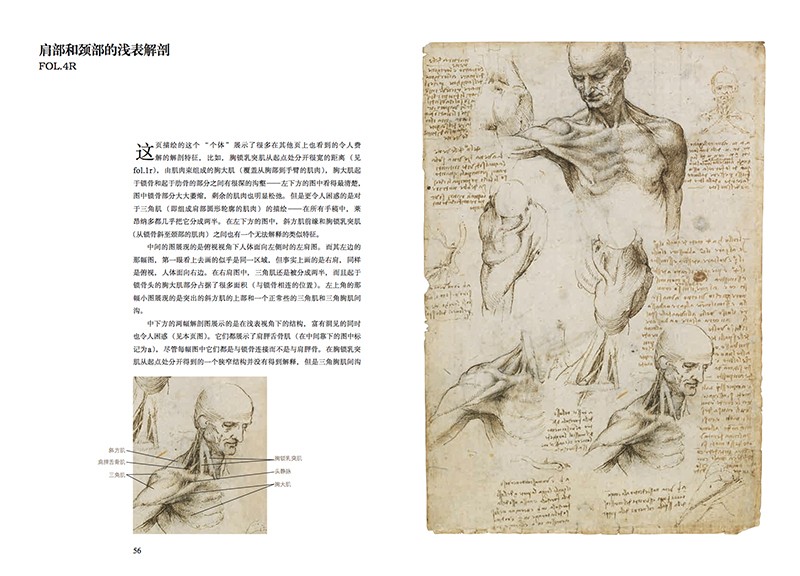

在編加《萊昂納多·達·芬奇:解構人體》的過程中,作為本書的第二位中文讀者,這個問題的答案開始初見端倪:萊昂納多·達·芬奇是一個非常有趣,思維相當活躍且前衛的人!活在21世紀的我們實在難以想像,500年前這位留著長鬍鬚的老爺爺在神學依舊佔據社會主導地位、解剖人體條件有限等一系列客觀環境的限制下,對人體科學產生無窮無盡的興趣,並且還將物理學、建築學、工程學、動物學、生物學等學科的理論與研究思維引入到人體解剖學的研究中。更奇妙地是,他在進行人體解剖學研究時,有明確的在平面的紙張上構築起3D立體效果的意圖——不是依靠線條強調光影,而是讓某一個結構呈現出多個角度(上、中、下、前、後、左、右),再通過他精湛的繪畫表現技巧,呈現效果堪比現代電腦中的建模軟件。可以說,繪畫在達·芬奇手中就是工具,而並非學科,在他的筆下,他重新解構了他眼中的人體。當然,按照達·芬奇的個性,這部手稿依然有很多沒有完成的地方了,但這並不影響我們從人體科學的角度來了解這位偉大的藝術家。如今的大機器工業時代,過分強調社會生產分工與學科分工,像達·芬奇如此全能的巨人注定成了傳奇,也注定不會再出現可以比肩的偉人。這也許就是我們*應該去了解達·芬奇的理由。

由此,了解達·芬奇不妨從這本《萊昂納多·達·芬奇:解構人體》開始:

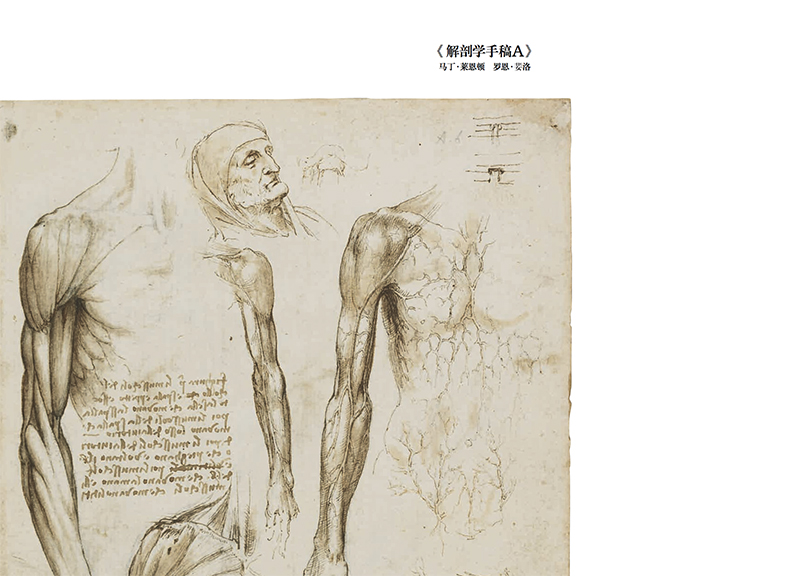

(1)現存英國溫莎堡的《解剖學手稿A》。

目前存世的達·芬奇眾多手稿主要被收藏在英國、法國、意大利、西班牙等各大*博物館中。其中,英國大英圖書館藏《阿倫德爾手稿》、維多利亞阿爾伯特博物館藏《福斯特手稿》因其廣泛的知名度而引進中國,並且受到讀者們的廣泛歡迎。目前*沒有全稿引進中國市場但一直聲名顯赫,堪稱*佳的人體解剖學手稿,就是這部藏於英國溫莎堡的《解剖學手稿A》。

眾所周知,溫莎堡歸屬於英國皇室的私人財產。因此,這部《解剖學手稿A》其實也是英國女王伊麗莎白二世的私人藏品。 《萊昂納多·達·芬奇:解構人體》由Royal Collection Trust(英國皇家收藏信託基金會)獨家授權在中國大陸發行。

(2)西方權威專家權威解讀的《解剖學手稿A》。

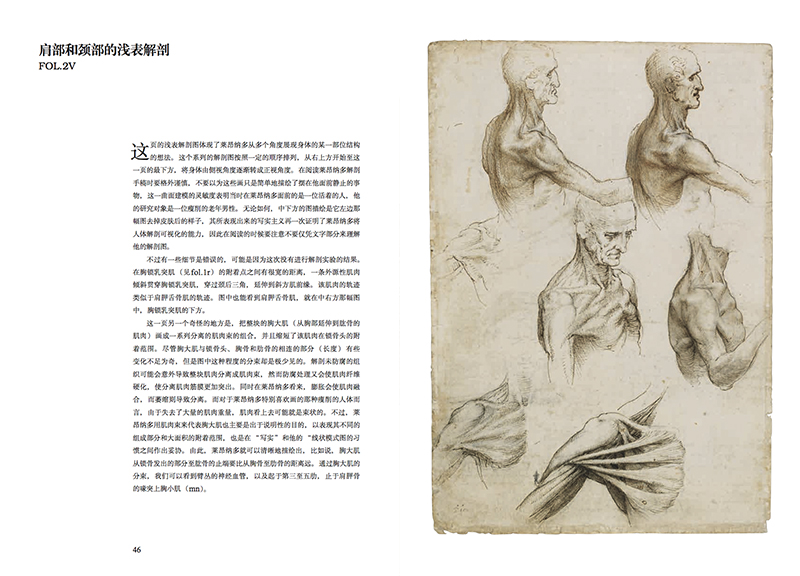

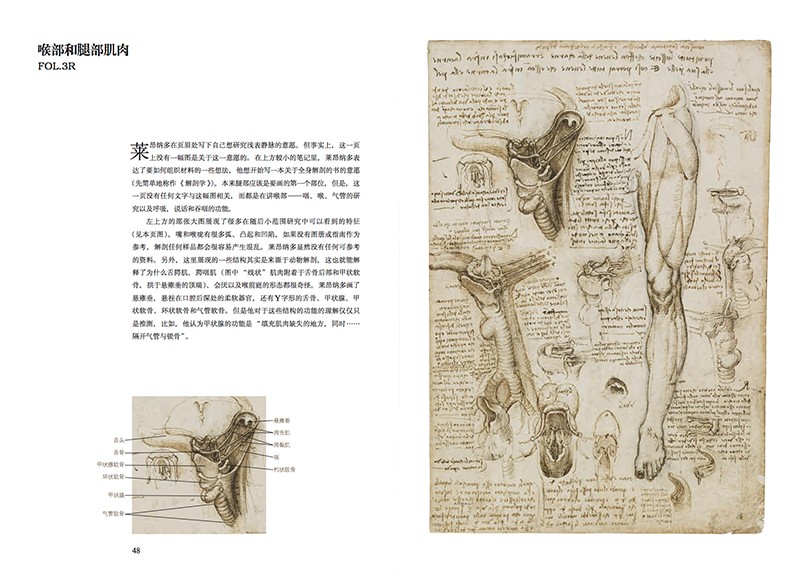

將這部珍貴的《解剖學手稿A》翻譯成英文,是一項極大的挑戰:因為達·芬奇寫下的文字都是鏡面文字,而且所使用的語言還涉及到希臘語和翻譯成拉丁語的阿拉伯語以及意大利語。 《萊昂納多·達·芬奇:解構人體》的*部分由西方知名達·芬奇研究專家、英國溫莎堡檔案館館長兼策展人馬丁·萊恩頓撰寫,詳細介紹了該手稿的創作背景、遞藏過程、翻譯原則等內容——將筆記上的文字翻譯成現代英文已經距離*次相隔半個世紀了;第二部分則依次解讀與分析這部手稿的每一頁,並且嘗試為這些500年前的文字重新斷句。

(3)力求呈現最原汁原味的《解剖學手稿A》。

千萬不要以為達·芬奇的畫稿都是對的!根據作者馬丁·萊恩頓和羅恩·婓洛的研究,活在21世紀的我們已經可以結合現代的醫學解剖來分析他對人體解剖學的觀點,並且能夠發現畫稿中表現出的局限性。當然,造成這種局限性多半是由於500年前的研究環境和學科知識所限。但是,局限性並不能抹殺達·芬奇對人體解剖學研究的貢獻。時至今日,《解剖學手稿A》中部分手稿所達到的繪畫藝術和人體解剖學的成就依然是很少有人能望其項背的。

另外,《萊昂納多·達·芬奇:解構人體》保留了筆記中所有的文字。要知道,達·芬奇寫下的這些文字不見得就是和這一畫稿有關的,還有許多屬於他電光火石般的靈感,這也是他思維活躍的表現之一。

因此,在這位偉人離開500年整的今天,難道我們不應該認真讀一本關於達·芬奇的書麼?也許,如同歷史學家們賦予達·芬奇生活的文藝復興時期在歷史中重要地位那般,通過閱讀達·芬奇的筆記去了解達·芬奇也是一次我們對人本身的關注與人類思維創造的人文之旅。

內容簡介

作為歐洲文藝復興時期偉大的藝術家,萊昂納多·達·芬奇(1452-1519)令人驚嘆的不僅僅是存世數量有限的壁畫或油畫作品,還有那些隱藏在作品背後的、超越時代限制的、攝人心魄的奇思妙想。

《萊昂納多·達·芬奇:解構人體》呈現的是現存於英國溫莎堡、堪稱史上完美的人體解剖稿:《解剖學手稿A》。書中首次全面保留並翻譯了手稿上達·芬奇的筆記,以及配有專家對這部手稿的完整研究與解讀。翻開這部手稿,我們會發現達·芬奇晚年對人體結構的認識,不限於解剖學,更融入物理學、建築學、工程學、動物學等其他自然科學的分析與研究,以及他那平面、追求多角度與空間呈現的立體化思維。使人讀罷後不禁感嘆,原來達·芬奇是這麼思考的!

作者簡介

作者馬丁·萊恩頓是溫莎城堡檔案館館長, 學界公認的研究達·芬奇繪畫的標準。他已出版的著作包括《萊昂納多·達·芬奇: 神聖的和怪誕的》 (2002年,與羅恩·斐洛合著) 以及《萊昂納多·達·芬奇:解構人體》。羅恩·斐洛是德克薩斯大學聖安東尼奧健康科學中心的高級講師。

內頁插圖

![xr:d:DAFQJNzAN18:25,j:39235230627,t:22102713 解剖之美:14世紀以來的人體解剖圖鑑 [Anatomica:The Exquisite and Unsettling Art of Huma]/萊昂納多·達·芬奇:解構人體 - 图片 1](https://lovebuy.org/wp-content/uploads/2024/06/635a82091207c.jpg)